http://e-info.org.tw/node/203217?utm_source=%E7%92%B0%E5%A2%83%E8%B3%87%E8%A8%8A%E9%9B%BB%E5%AD%90%E5%A0%B1&utm_campaign=05e992303a-EMAIL_CAMPAIGN_2016_03_01&utm_medium=email&utm_term=0_f99f939cdc-05e992303a-84956681

常州毒地案敗訴顯挑戰 高成本的「歷史遺留污染」訴訟

作者:張春、張大旻

不論最終結果如何,常州毒地案都將對中國毒地治理和環境公益訴訟的未來產生重大影響。

2月3日,中國春節長假後的第一天,環保組織自然之友和中國綠發會的工作人員就開始了緊張的上訴準備工作。在中國民間環保組織的公益訴訟資格被正式寫入《環境保護法》兩年後,他們剛剛遭遇了打官司路上的第一場敗訴。

這是個劇情並不複雜的案子。位於江蘇省常州市的化工企業搬遷後,留下的污染場地被市政府「接盤」。市政府雇專業機構修復毒地,但修復操作出了問題,污染物擴散——2016年初,與毒地緊鄰的常州市外國語學校學生在校園中聞到異味,多名學生出現頭暈、皮膚病等症狀。由於中央電視臺的報導,此事成為當年討論熱度最高的環境污染事件。

2016年4月,環保組織自然之友和中國生物多樣性保護與綠色發展基金會(綠發會)對造成污染的三家化工廠提起公益訴訟,要求它們消除污染危害或賠償修復土地需要的全部費用。

12月22日,案件開庭,庭審持續接近8個小時,法庭辯論陷入僵持,法官也沒有當庭宣判。原告律師趙光告訴中外對話,庭辯集中在一個問題,即已經被政府收回使用權的歷史毒地,修復責任該如何分配。

一個月後,常州市中級人民法院一審判定原告敗訴,繼續由政府對該地塊進行修復。引人注意的是,高達 189萬元人民幣的訴訟費也被判由原告承擔。

自然之友總幹事張伯駒表示,很多人很關心訴訟費給自然之友帶來的壓力,但現在更緊急的是做好上訴,因為「這個訴訟遠未結束」。

在連續加了5天班後,自然之友法律團隊已經在2月7日下午將上訴材料親自遞交到常州市中級人民法院。

歷史遺留問題

對於判決,法院給出的理由是,污染該地塊的企業經歷了多次兼併重組,長期以來的歷史污染責任無法清算;並且地方政府已經獲得該地塊土地使用權並進行修復。因此,法院認為原污染者的治理責任也已經轉移給了政府。

這個地塊上的三家污染企業——江蘇常隆化工、常州市常宇化工、江蘇華達化工都是老廠,歷史可分別追溯到上世紀50年代、80年代初和90年代初,以生產農藥起家的常隆化工更是經歷了中國幾乎整個公有制計劃經濟時代。

隨著城市擴張,三家原本位於城市邊緣的企業開始被住宅群和學校包圍,在2010年前後先後搬離。原工廠佔用的土地,由常州市政府收回。為了儘快開發地塊,政府替污染者攬下了毒地治理的責任。

張伯駒認為,被告企業歷史的確比較複雜,但「企業該承擔多大比例責任是可以討論的,不應該是無責。」他表示:首先,國家收回土地不等同於收購,不屬於所有權轉移,企業的責任無法轉給國家;其次,《最高人民法院關於審理與企業改制相關民事糾紛案件的規定》也規定,改制後的企業應該承擔改制前企業的債務,因此企業的改制也不影響環境債務的繼承。另外,環保部新出臺的《污染地塊土壤環境管理辦法》第十條對該情形下的土壤污染治理和修復責任也做了明確規定:土地使用權終止的,由原土地使用權人對其使用該地塊期間所造成的土壤污染承擔相關責任。而這些理據,自然之友的訴狀都有呈現。

毒地治理需要一部好法

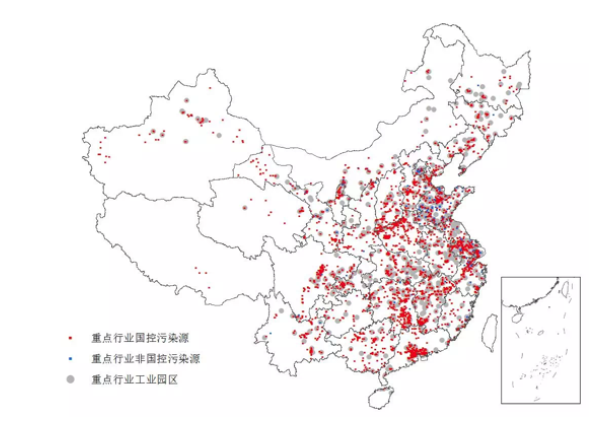

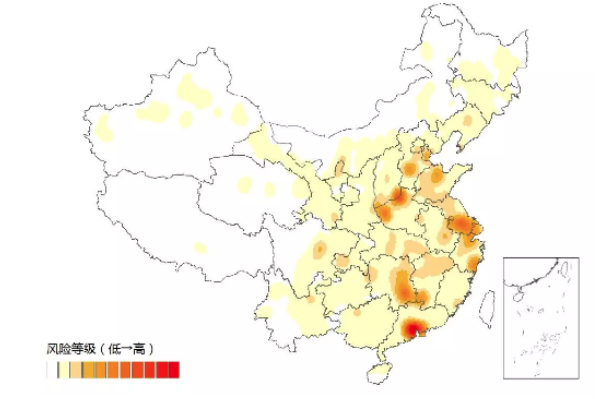

中國土壤污染的治理已經迫在眉睫。2013年全國土壤污染普查中,超標樣本達16%,其中工礦污染占大多數。一方面,隨著都市化的發展,原來位於城市郊區的化工企業與居民的居住區越來越近。而處在遠離城市的農村的工礦企業也依然威脅著人類健康。中國主要的水稻產地湖南省2013年就爆出大米中重金屬鎘超標的事件,專家解讀是因為採礦冶煉造成的水土污染導致的。

相對流動水體和大氣,污染物在土壤中更易長期累積,造成歷史遺留污染問題,從而對法律追究歷史污染責任的功能提出了更高要求。

中國目前和土壤污染聯繫最緊密的法規有兩個,2015年生效的新《環保法》,和2016年6月發佈的《土壤污染防治行動計畫》(簡稱「土十條」)。《環保法》規定的「污染者負責」原則只是一個大原則,並無明確條款。計畫中明確規定了,當企業責任主體發生變更,由變更後的新主體承擔污染責任,但它只是一個國務院政策,約束力有限。並且,對於土地收歸國有後的污染責任歸屬,《土壤污染防治行動計畫》裡也沒有說明。

這正是自然之友和中國綠發會將三個企業告上法庭的原因:他們希望通過案例來確定,國企改革後的私營企業或其他變更責任主體的企業,依然需要對企業的歷史遺留污染負責。而這場敗訴恰恰凸顯出,面對著中國近二、三十年環境污染累積後的集中爆發,現行法律在處理歷史遺留污染方面還存在疏漏和模糊。

「法律看似很清楚,『污染造成損害的,應當承擔侵權責任,』但是就在這一條上模糊叢生。」 佛蒙特法學院副教授林燕梅教授說。

環境律師劉金梅也表示,本案中,歷史複雜、多家廠商有潛在責任的情況下,究竟誰應該承擔修復責任,以及承擔多大責任的問題上,是現實中的難題。並且,在政府已經介入,對污染土地進行收儲並制定修復計畫之後,該如何界定污染企業的責任,也有待法律進一步明確。

環保部長陳吉甯在2016年11月的一次會議上坦言,土壤污染防治專項法律法規的缺失給土壤污染的防和治帶來了很大挑戰。目前,《土壤污染防治法》正在制定中,可能於今年公佈草案。劉金梅認為,土壤法如果能夠完善污染責任的界定,將很有價值。

張伯駒認為,環保組織提起土壤污染訴訟,除了推動具體問題的解決,也可以提供案例和討論空間,從而「在整個土壤污染防治法和接下來各地的條例和司法解釋實施細則制定中提供參考,推動土壤法成為一部好法。」

「明顯可以感覺到這些年門是越來越開,所以這是非常值得為之努力的事情。自然之友也正在投入更多力量,用以持續推動中國的土壤污染防治立法進程。」張伯駒說。

篳路藍縷的環境公益訴訟

自然之友近年來對30多部環境相關法律法規和規章制度的制訂貢獻過意見,已經有多個回饋意見被人大常委會和環保部、最高人民法院等部門採納。但他們也發現,雖然提意見的管道相對通暢,真的打起公益訴訟官司來,高昂的訴訟成本依然是他們不得不面對的沉重負擔。

雖然在二審還沒開庭前,兩家公益組織還暫時不需要繳納189萬元的訴訟費,但有了一審的敗訴經歷,他們也不得不嚴肅地考慮應對這筆費用的辦法。自然之友的上訴書請求將公益訴訟與普通財產類糾紛案件區別對待,按照非財產類案件收取訴訟費。這類案件的訴訟費僅為每件50到100元。

而涉及經濟賠償的案件,訴訟費一律以爭議金額為基數按比例收取,由敗訴方承擔。常州市政府委託修復企業的評估認為修復這塊土地需要3.7億元人民幣。訴訟費按千分之五計算,達到189.18萬元人民幣(約846萬元台幣)。

綠發會副秘書長馬勇告訴中外對話,當前的重點在上訴,訴訟費的事情並沒有最後落定。除了常州毒地案,綠發會還在同時跟進多個環境公益訴訟。他們發起了名為「環境訴訟支持基金」的公眾籌款,每人限捐2元人民幣,款項不限於支持常州毒地一案。目前這一眾籌專案籌集到近5萬元(約22萬元台幣)。

事實上,除去訴訟費,環境案件的調查、舉證過程也大多所費不貲,由於難度高,律師費更是動輒數十萬人民幣。

以中國首例大氣污染公益訴訟案為例,開庭之前,發起訴訟的中華環保聯合會已經投入了包括律師費、交通費等共計70萬人民幣(約312萬元台幣),比一些小型公益組織的年運營費用都高。

高昂的成本把大多數草根環保公益組織擋在了法院門外。張伯駒介紹,新環保法公告實施以後,全國近700個有資格提起公益訴訟的環保機構中,兩年來只有約20個實際提起了訴訟。

此前涉案金額最高的環境案件是一起賠償金額達1.6億元人民幣(7.2億台幣)的水污染案件,原告江蘇省泰州市環保聯合會勝訴,超過400萬台幣的訴訟費被判給6位被告共同承擔。這個案子被中國媒體稱為「天價公益訴訟」,也給了後來的環保組織挑戰高額賠償案件的信心。

而常州毒地案的賠償金額和訴訟費用是這個案子的兩倍多。此案的上訴結果會極大影響環保組織在今後繼續挑戰大規模、損害嚴重的污染案件——污染危害越大,發起訴訟的成本和風險越高。環保組織進行公益訴訟的負擔,是和土壤污染同樣重要的話題。

沒有留言:

張貼留言